寻找最美丽的艺术源泉

唐周方内人双陆图部分

形神兼备,造型是对物体的精确控制,即物体整体结构的展现。 它是通过艺术形式再现或表达客观事物和艺术家心理形象的能力。

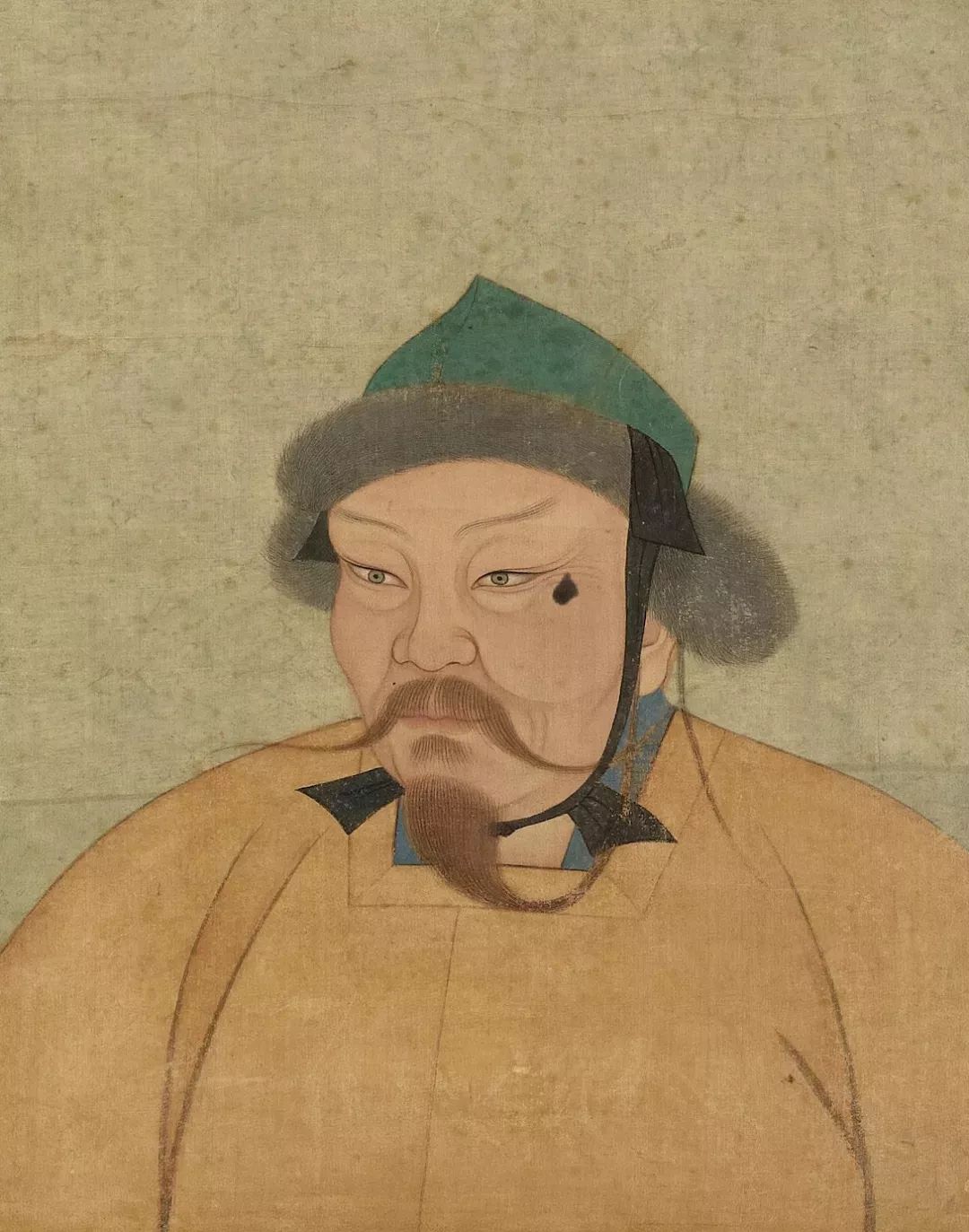

唐太宗半身像

绘画无疑是画家表达思想、描绘内心形象最便捷的手段和形式。 因此,造型能力训练成为绘画中常用的方法。

部分唐代宫廷音乐图

虽然绘画水平往往取决于人的因素、画家的性格、生活积累、艺术修养和技法等因素,但起关键作用的往往是绘画造型能力,它是画家与画家之间的纽带。 ,作品与观赏者之间的纽带,用视觉的表现手段来体现物体的神态。

唐代颜立本十八士余之宁赞卷

对于一个优秀的人物画家来说,宣纸上呈现的人物形态丰富,喜、怒、忧、悲、恐等面部表情和肢体动作一览无余。

五朝南唐周文举莲亭垂钓仕女图局部

你甚至可以从图片中读出人物的内心世界。 也就是说,它不仅塑造了人的形体,而且还通过形体表达了人物的精神。

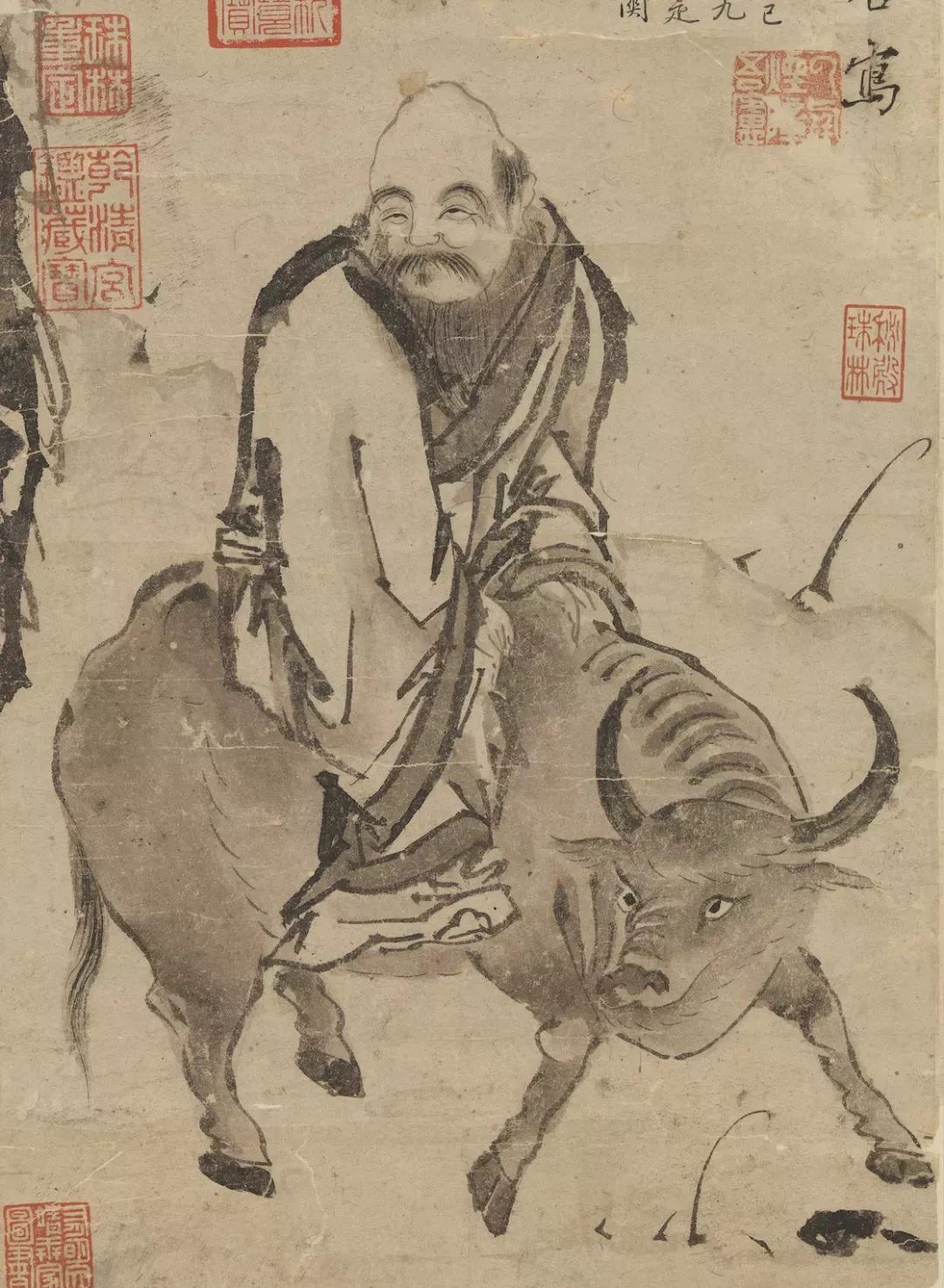

宋朝补智《老子骑牛图》局部

与花鸟画、山水画相比,人物画的创作难度尤其大。

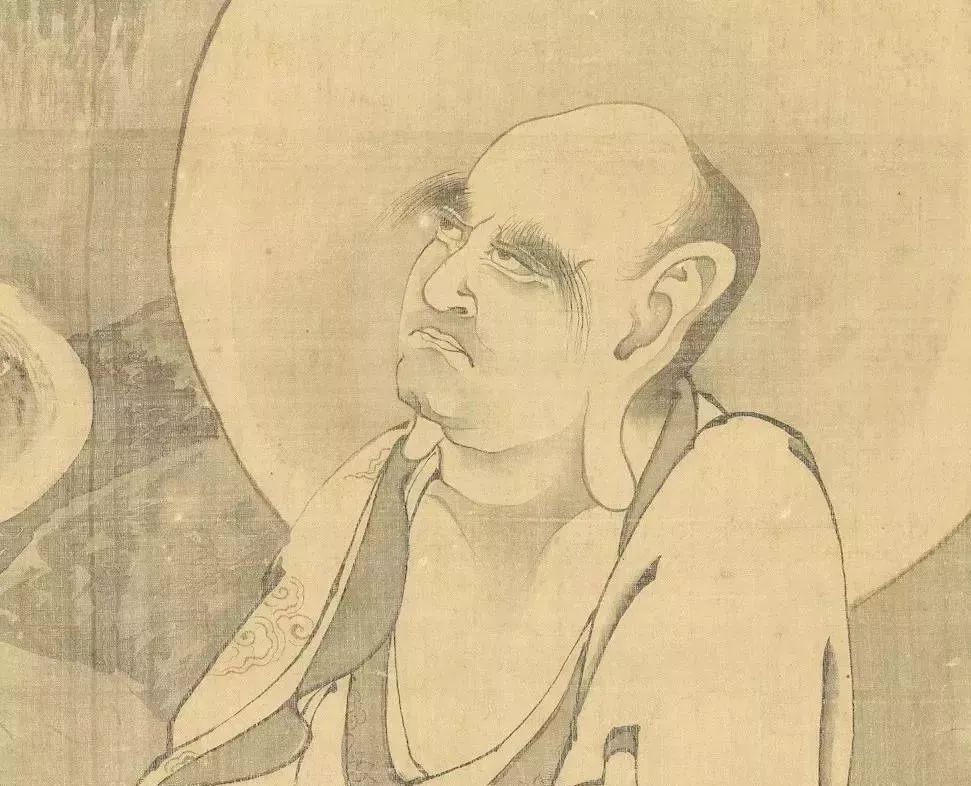

元人寒山画被发现像零件

为此,东晋顾恺之在《画论》中直言:“诸画中,人物最难,山水次之”。

明秋影芭蕉云偏夏结

那么,在水墨画中

如何塑造真实的人物形象?

元人画部分真实形象

根据多年的绘画实践,我认为有3条路可供选择。 而且,这三种路径都为古今艺术家所探索,并取得了良好的创作成果。

元代八世迦那嘎巴哈拉扎扎图局部

传统道路是对中国传统绘画的继承和弘扬。

戴明进入太平乐士部

在中华文明的灿烂历史中,中国画一直不落俗套,涌现出许多名噪一时的人物画家。 从东晋的顾恺开始,继南朝的陆谈微、隋的詹子谦,再到唐朝的南宋颜立本、吴道子、梁良。 从楷书到晚清的任伯年,历朝历代都有人物画的杰出人物。 他们用线条勾勒天空,为人物画赋予丰富的背景。

明唐殷少药图片部分

线条的表现方法是中国画的支柱。

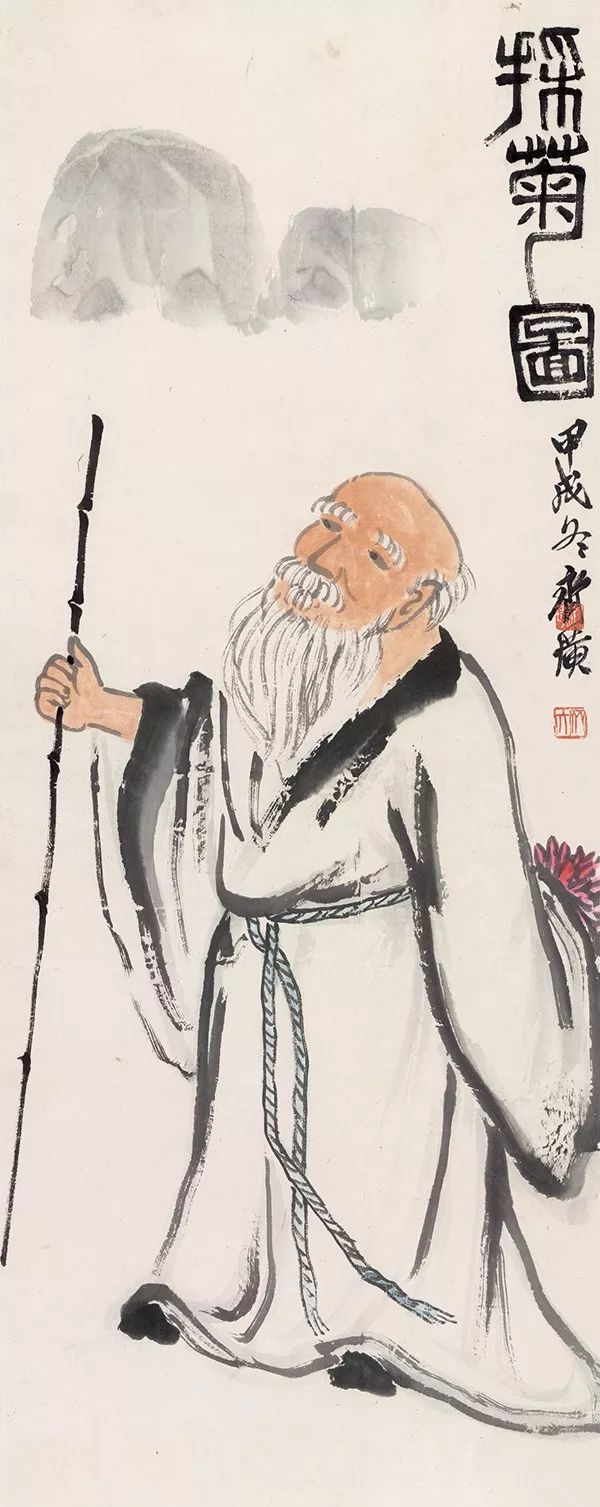

明代冯笑寿星图局部

早在一千多年前,南齐画家谢何在其画论《古画》中就提出了“骨用笔法”,强调线条的质量。

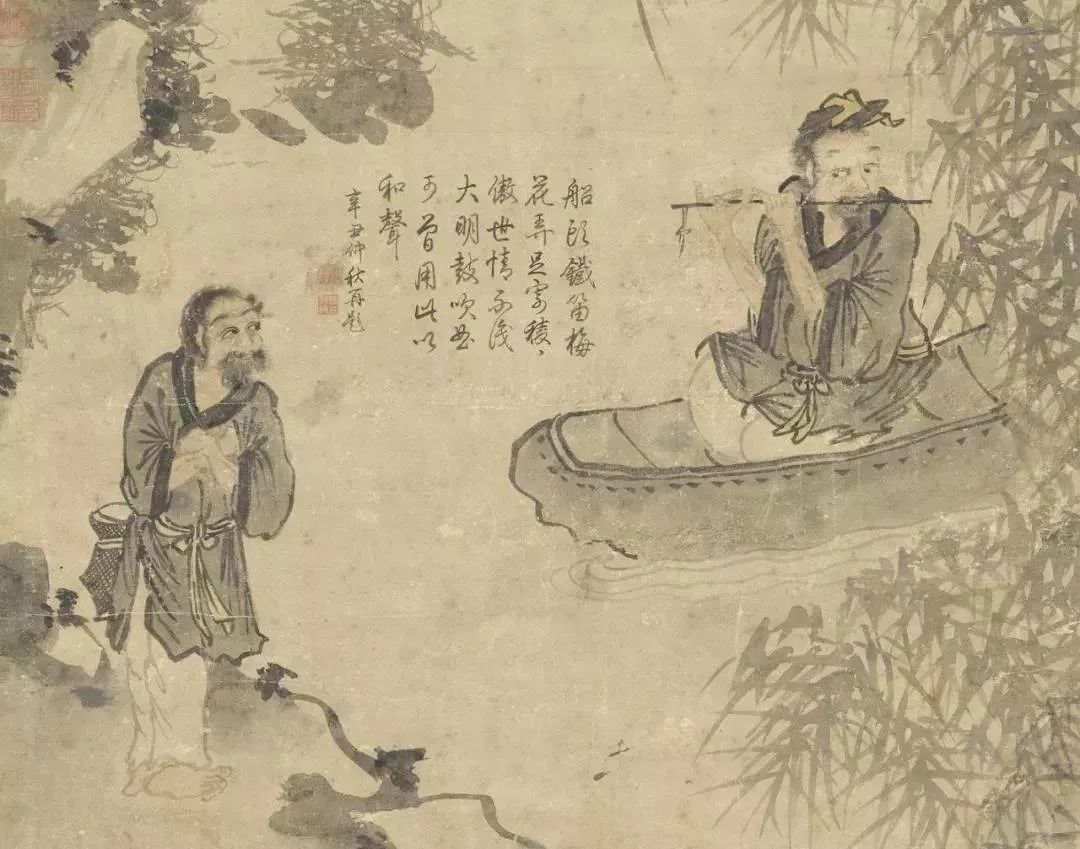

元代杨维祯铁笛画局部

其实,骨法就是心法,正如石涛所说:“画受墨,墨受笔,笔受腕,腕受心”。 ”。

明代陈辰红寿荷塘映花图局部

历代画家经过长期实践,总结出中国人物画中服饰纹样的十八种描绘方法。

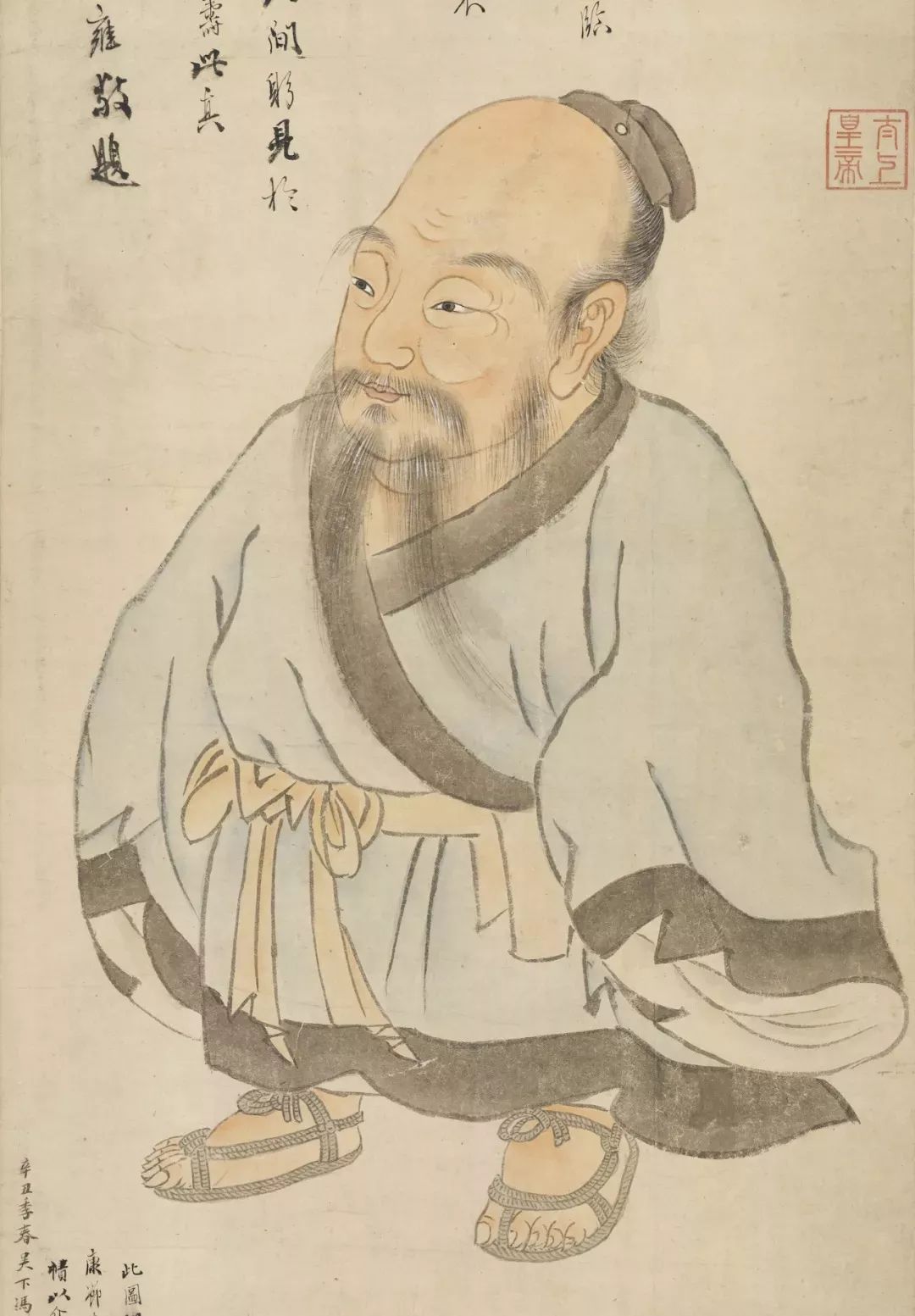

元太宗半身像

可以说,在中国画中,线条的出现从一开始就不是对客观物体的简单模仿,而是经过画家心灵过滤、提炼和升华的产物。 它烙印着画家的情感,因而具有独特的特征。 非常具有表现力和一般性。

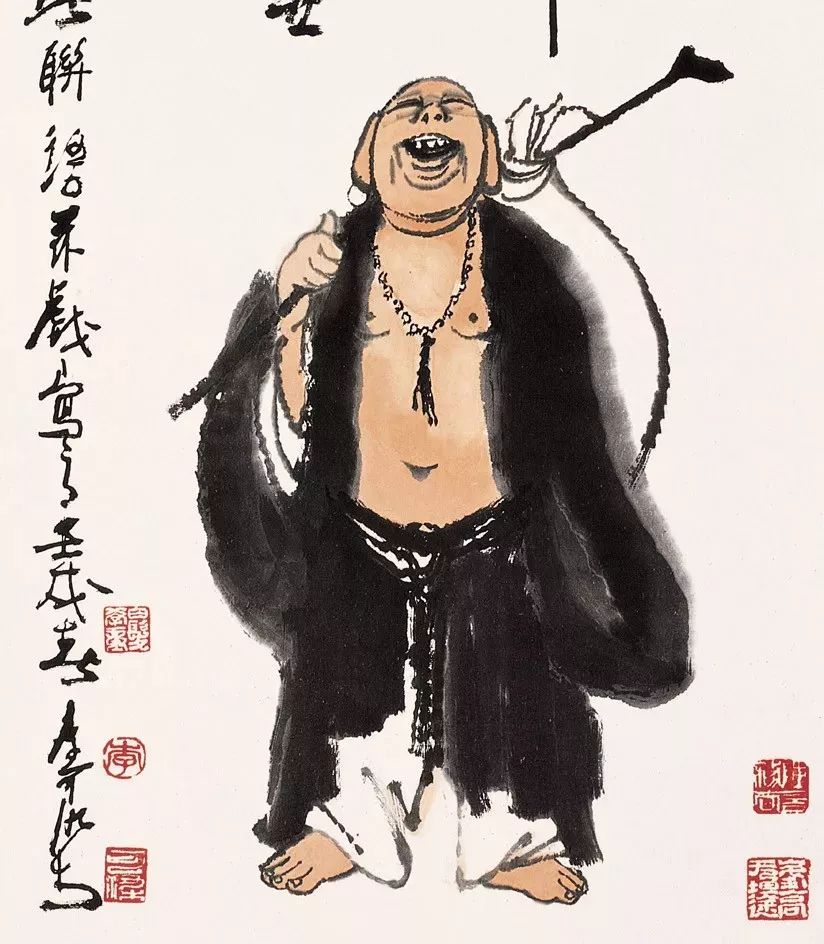

齐白石人物

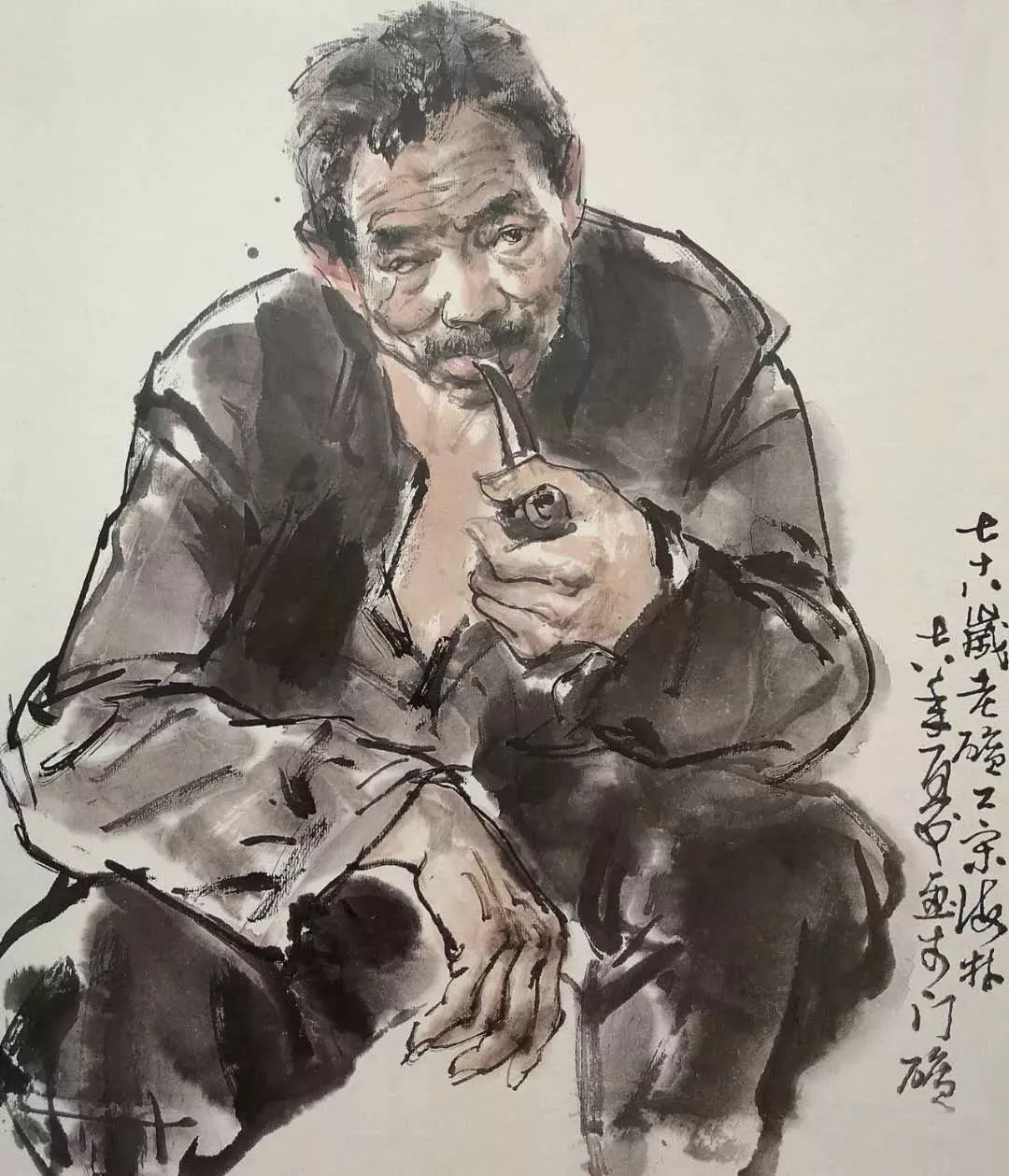

李可染部分作品

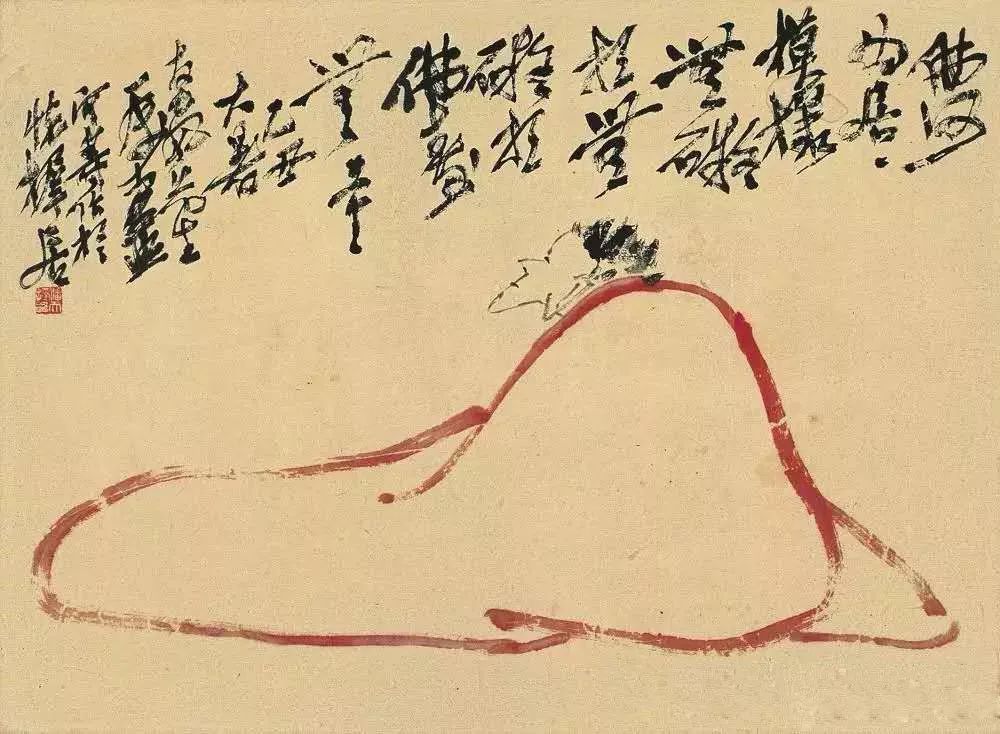

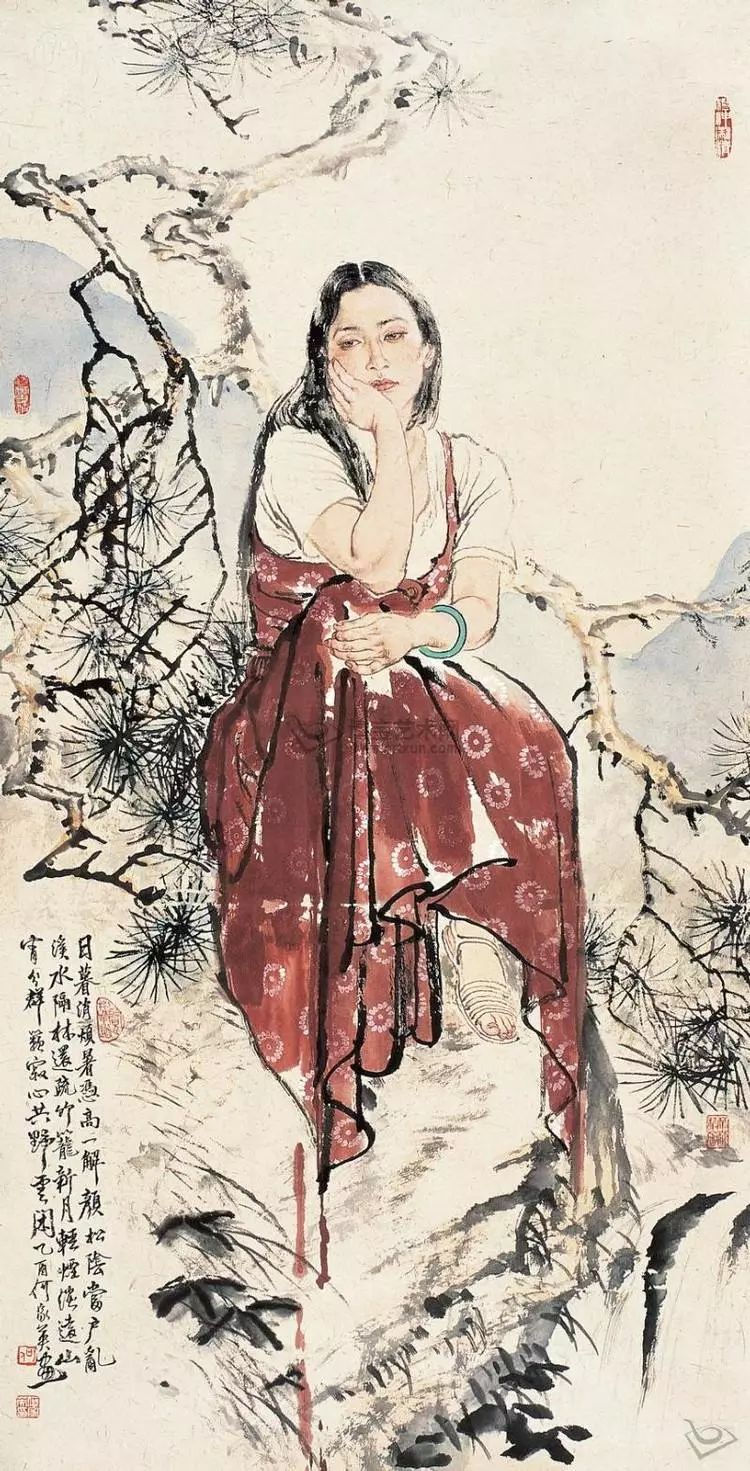

潘天寿作品

白描大师潘天寿立足传统,主张“创作在手中”,强调人物画的重要在于捕捉形象,用灵动的线条赋予画中人物丰富的艺术内涵。 他是一位坚守传统的大师,他的作品无疑是后人效仿的典范。

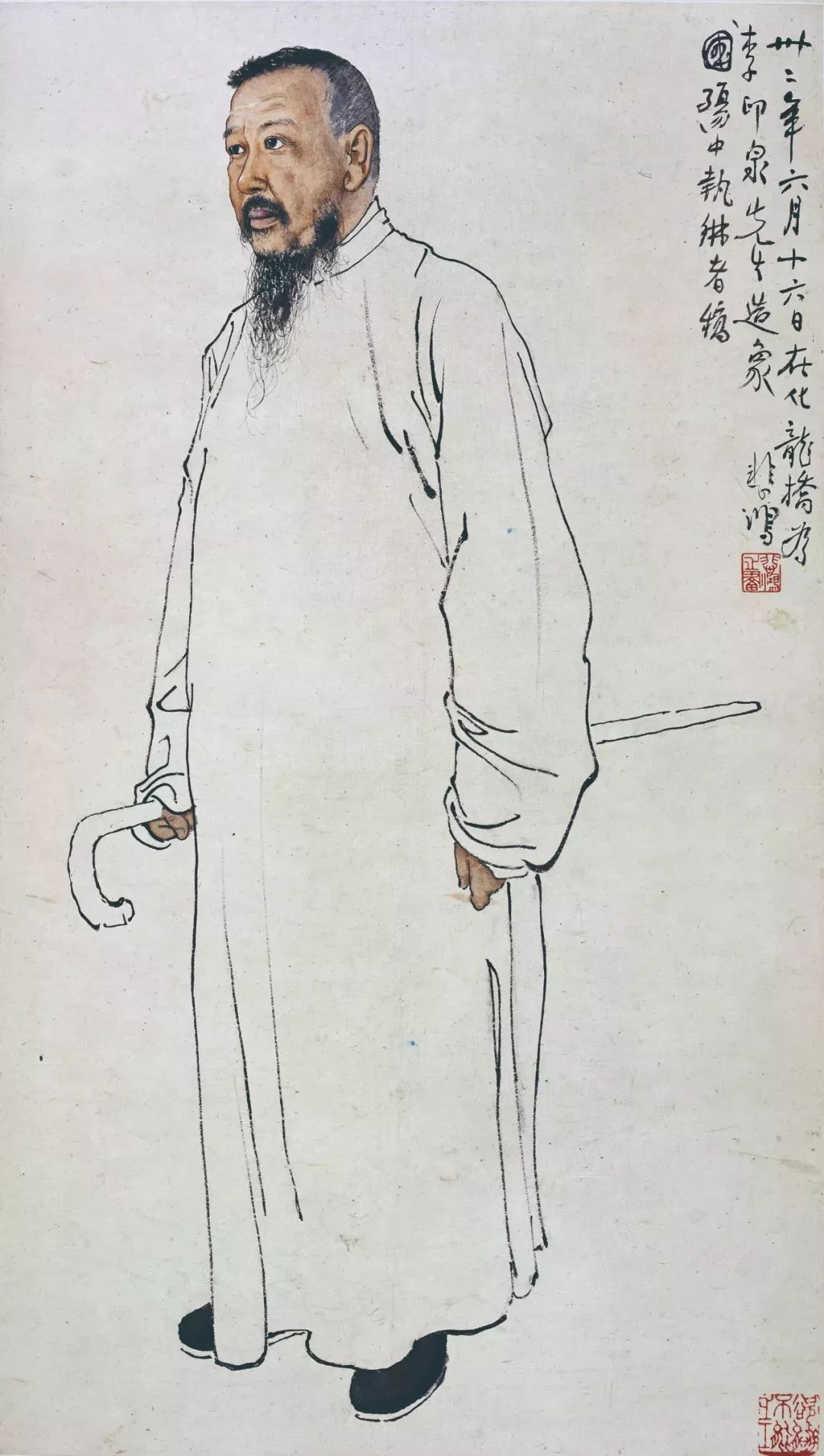

徐悲鸿的作品

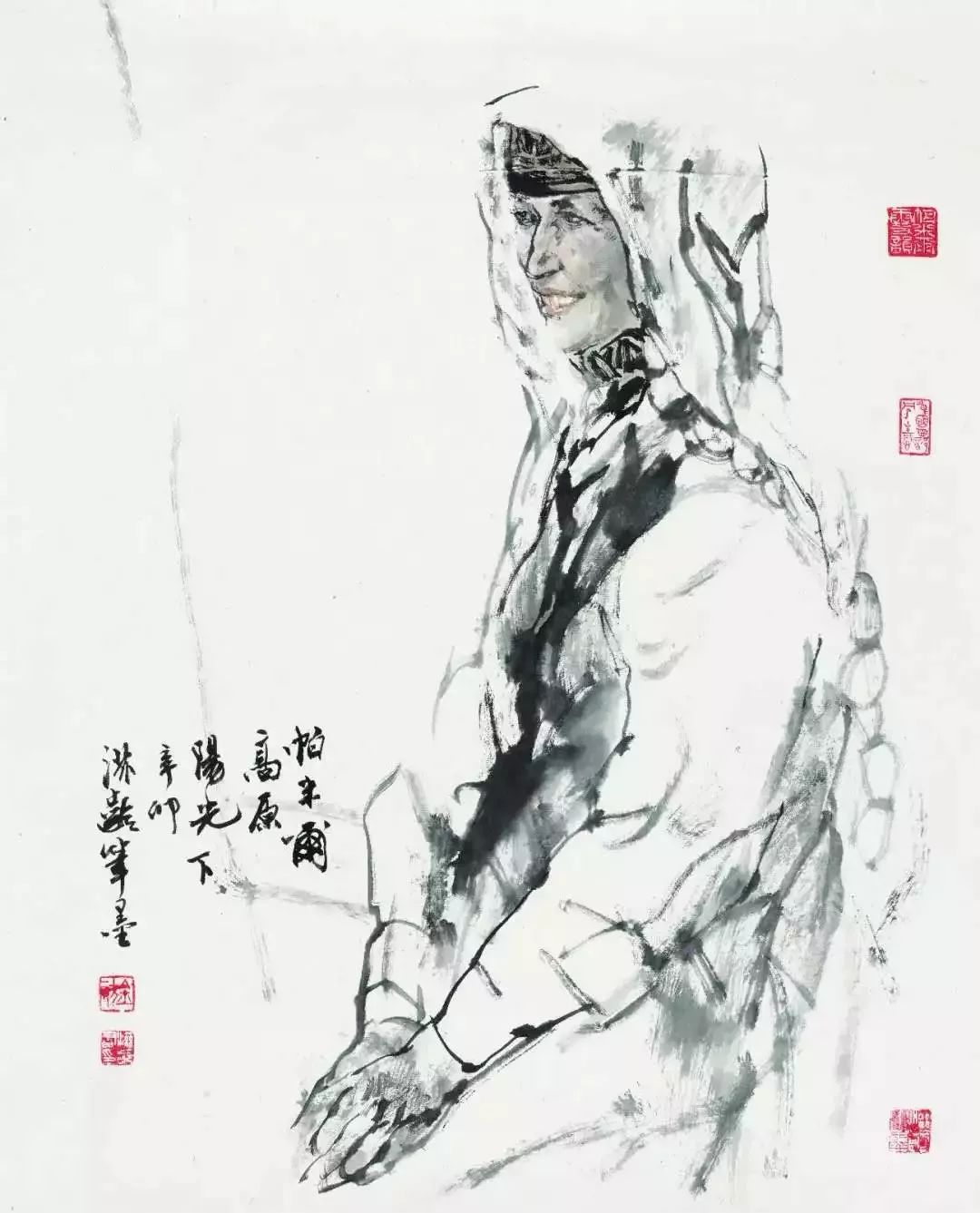

草绘路径。

即西方现实主义艺术。 其创始人是徐悲鸿,建立艺术实践体系的人是蒋兆和。

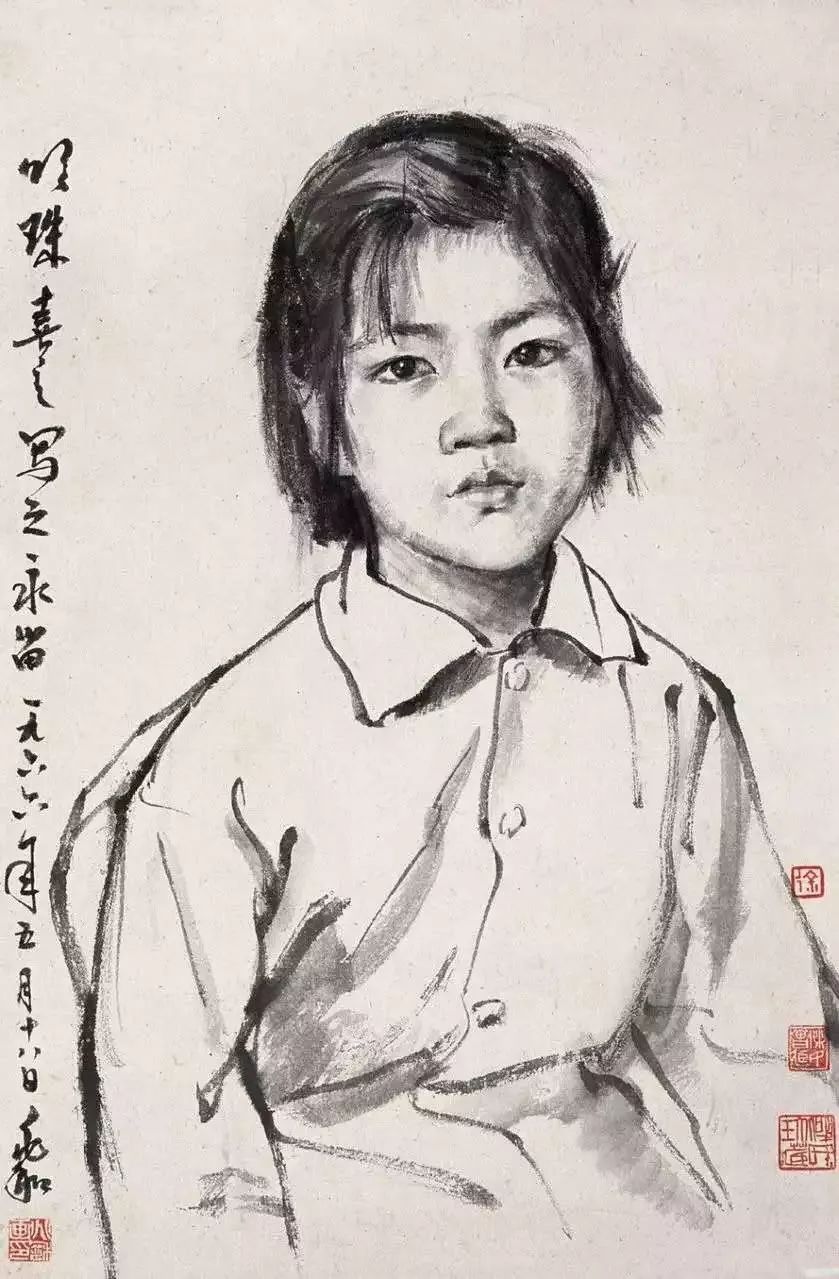

蒋兆和的作品

著名美学家宗白华说:“中国绘画以线条构图为主要表现形式,西洋绘画以体块结构为主要表现形式”。

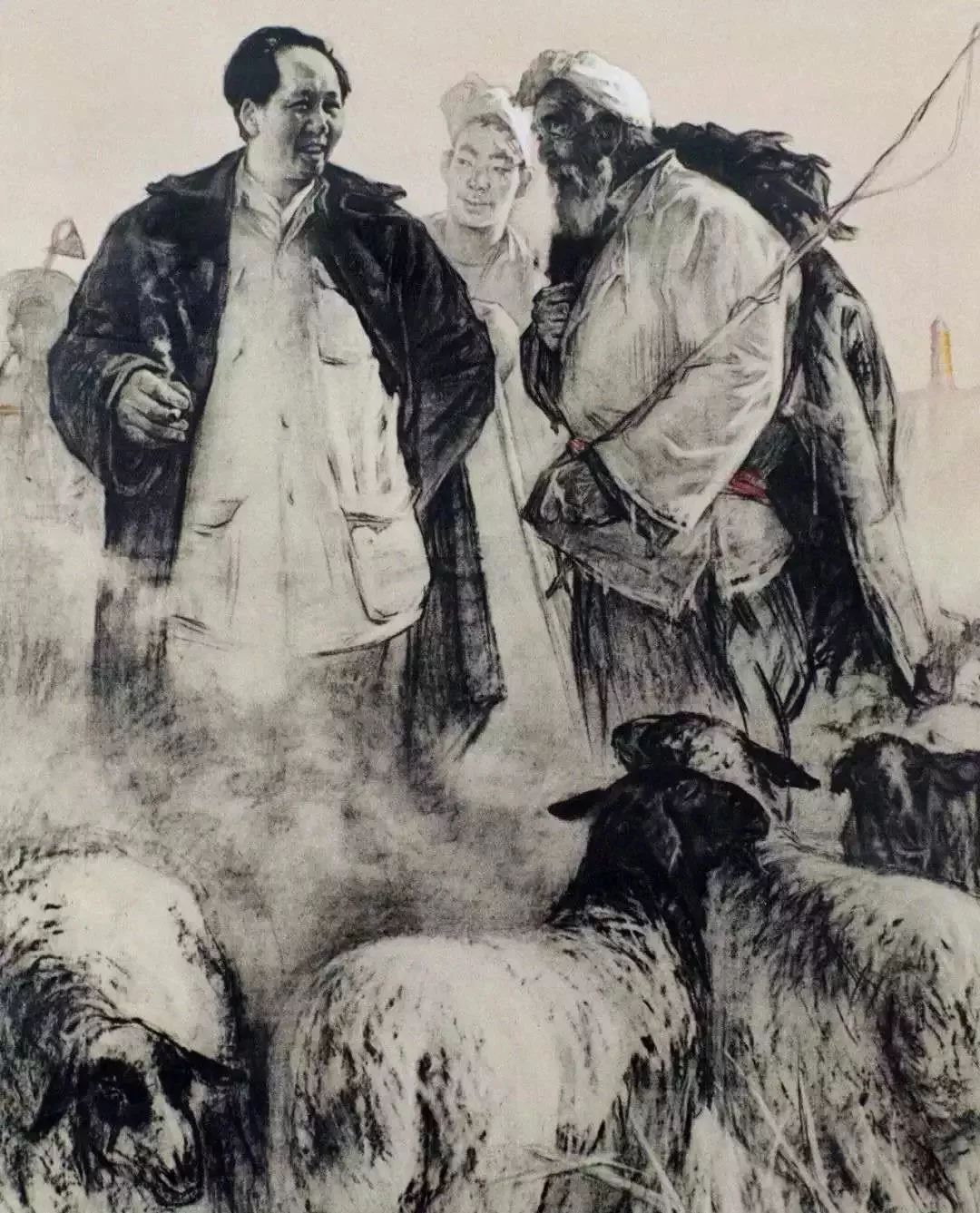

进入20世纪以来,不少人物画家接受了西方文化和西方艺术的洗礼和启蒙,对传统人物画进行了革命性的变革。 他们创作的人物画不仅在思想情感内涵上,而且在笔墨语言和风格上。 他们都与古代人物画家保持着距离。 在他们的实践和影响下,构建了现代人物画审美风格。

陆晨的作品

徐悲鸿甚至明确地总结道:写生是一切造型艺术的基础。 它可以培养正确的观察与思考、分析与综合的能力,即科学的造型艺术观。

写生不仅是绘画基础训练的手段,也是区别于其他绘画类型的绘画形式。 它也是研究造型艺术规则和表现形式的必备语言。

俄罗斯著名肖像画家切沙科夫酷爱素描,是一位唯素描的理论家。 他断言:“任何三维形状都是由无数变形的透视平面组成的。”

周思聪作品

西方绘画中物体的边界不是用线条来区分的,而是用色彩的深浅和光线的明暗来表达物体的体积、质感和空间感,以及物体在一定条件下的视觉效果。光源,如看到实物。 相同的。

换句话说,西方绘画总是刻意强调色彩的丰富性和结构的差异。 它追求的是在色彩之间的冷与暖、粗与细、深与浅、淡与浓等多重关系中创造直观的视觉效果。 整体来看,这种审美追求更具光学意义,充满几何精神和理性思考。

刘文熙作品

同时,在画面处理上,西方绘画强调科学、准确地再现客观世界的三维空间,写生生活场景,这就要求物体、光源、环境、视点都是固定的。 这意味着画家在创作时必须严格遵循物理和光学透视原理来构图,精心组织画面中的各种表现对象。

这与中国画的散落风格有着本质的区别。 同时,西方绘画还将医学上的人体解剖学原理应用到人物画中,准确地表现人体骨骼肌的切换和运动状态。 因此,对于西方绘画来说,能否准确地运用透视、解剖学和光学的原理来描绘物体,是衡量作品艺术品质的重要标准。

写实主义是徐悲鸿根据当时中国画的缺点提出的艺术精神。 它在一定程度上确立了中国画写实主义的发展方向,对中国油画、素描的发展做出了重大贡献,具有划时代的意义。

杜子陵作品

如今,写生作为一种造型艺术表现形式,在水墨人物画的创作中释放出强大的正向审美能量。

中西结合之路,就是在秉承中国文化艺术精髓的基础上,融入西方绘画,创造人物画新面貌。

主张以素描为绘画基础的徐悲鸿认为,线条可以使素描更具有表现力、力量和概括性。 线条是最重要的因素。 光的明暗是刚性的。 只有通过线条与明暗的结合,才能赋予素描以力量和活力。 这就是他一贯主张的“国画为体、西画为用”的融合理念。

何家英作品

以上三种造型路径都是水墨人物画中常用的表现手法。 无论是从传统还是写生中汲取营养,还是中西结合的优势互补,表现性的描绘是水墨人物画的最终价值取向,也是绘画的本质。 这是根本点。

正如法国著名雕塑家罗丹所说:“任何一件艺术品都不能仅仅依靠线条或色调的对称性,或单纯为了视觉上的满足而给人留下深刻的印象。一件艺术品的优秀必须具有完美的艺术形式和深刻的意义。” 思想内涵,两者的有机统一,具有令人惊叹、感人的魅力。”

可见,一幅成功的水墨人物画,除了造型的准确外,还必须表现人物的神韵和风格。 这就是生动刻画的价值。

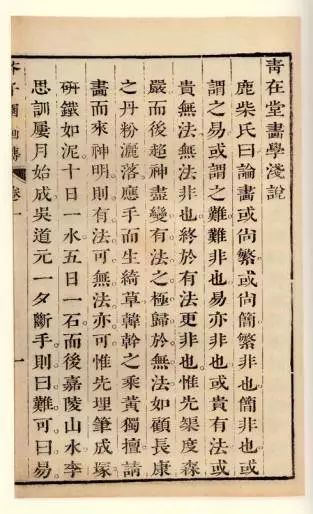

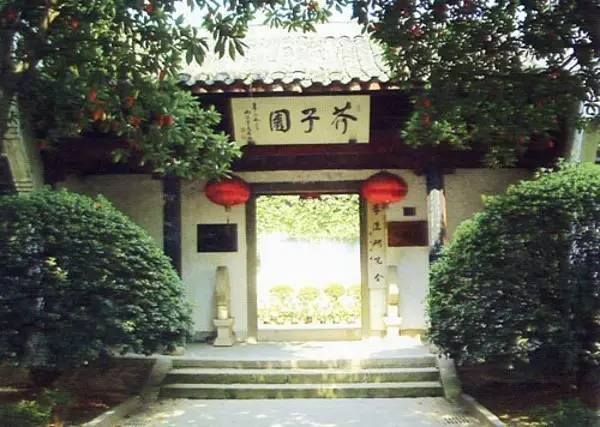

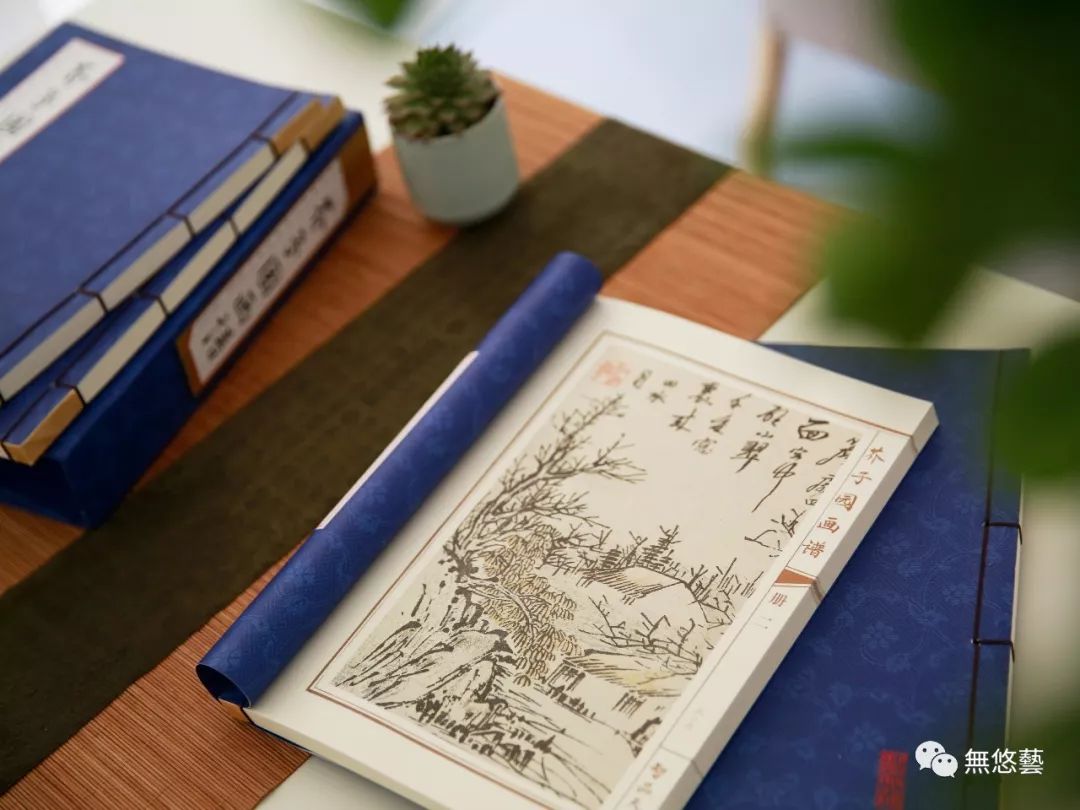

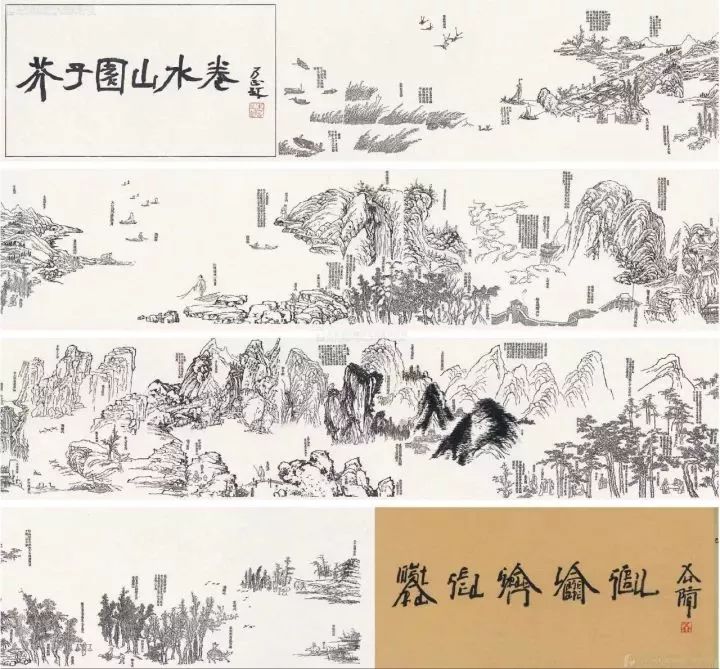

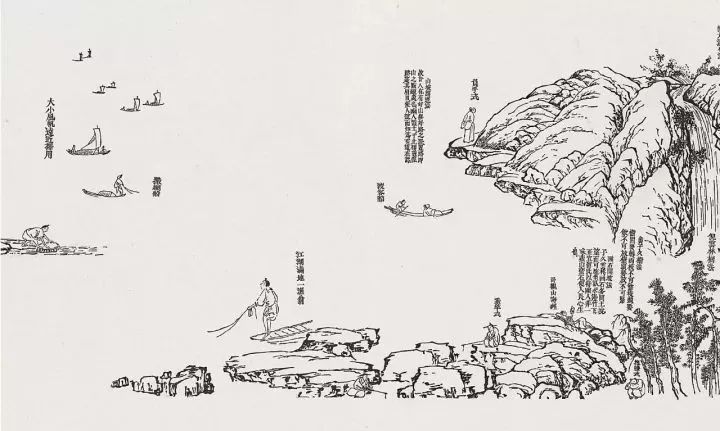

芥菜籽园

国画界绘画大师的摇篮

《芥子园画谱》成书于清代,至今流行了三百多年。 毫不夸张地说,这里是著名艺术家的摇篮,可以快速培养艺术修养。

《芥子园画册》问世三百多年来,不断拓展,不断创新。 历来为世人所推崇,是世人学习绘画的必读之书。 在它的启迪和影响下,培养和创造了无数著名的中国画大师。

近代一些著名画家,如黄宾虹、齐白石、潘天寿、傅抱石等,都是从《芥子园画册》中迈出了画家生涯的第一步。 称《芥子园画书》为启蒙良师,一点也不为过。

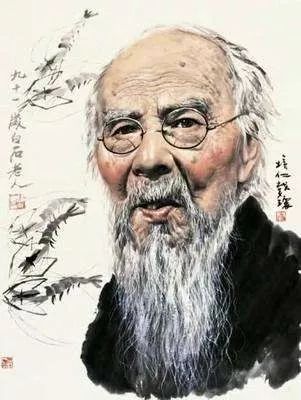

齐白石视《芥子园画书》为自己的启蒙老师。 据他回忆,他借了书,以松油和柴火为灯,勾勒出一幅幅图画。 画了半年,我把《芥子园画谱》除残篇外的大纲都完成了,并钉成十六卷。

齐白石

《芥子园画谱》三百多年来造福画坛,培养了一代代名家。 可以说,其功德不可限量。 何勇说此书“足以名扬,足以长存于世”,却是事实。

然而,三百多年前的教材在当今瞬息万变的世界中是否已经过时了呢?

这个问题由著名艺术家、现任中央美术学院副院长、教授、博士生导师徐冰先生来回答最合适。

受徐冰2010年完成的《芥子园山水卷》的启发,

它出自这本古老的教科书。

徐冰认为,这本书是中国画的精华和浓缩,最能代表中国文化艺术的核心。 他说:

”

《芥子园绘画手册》是一本符号词典。

它收集了各种典型范式。 人分为几组:独坐看戏、两人看云、三人相对、四人坐着喝酒:一个人是什么姿势,两个人什么姿势,什么姿势是在孩子问路的时候吗? 规定。

因此,艺术家只需要像字典一样记住“部首”,然后将它们拼接组合起来,就能描绘出世界上的一切。

中国画讲究临摹,不讲究写生。 过去,都是靠抄袭。 到了清代,人们对这些抄袭的模型进行了总结和分类,提炼成书。

这就是为什么《芥子园画谱》是一本浓缩了中国艺术核心方法和态度的书。 ”

康熙年间,《芥子园画传》原卷难得如金,一般人很难一睹其真容。 清末,《芥园画传》旧本被毁,直到20世纪70年代,第一本藏品《芥园画传》才在海外首次被重新发现。