儒释道三家合璧道教文化元素如同天上的星辰点缀着中华哲学之光

从春秋末期到战国初年,中国思想文化经历了一个辉煌的时期,百家争鸣,哲学思想达到了高峰。儒墨并立,被尊为“显学”,而后来儒道相异互补。但是,从《易经》中“天地不仁,以万物为刍狗”的观点和《庄子》中的“非生非死”的理念看,我们中华传统文化在探讨超越现实、精神世界方面似乎较为薄弱。佛教于东汉明帝时传入中国,逐渐兴盛,与儒释道形成鼎足之势。在士大夫阶层中,佛学得以本土化,其价值被逐渐认识。外来宗教与本土文化的关系,以及本土文化如何接纳外来元素,是其生命力的体现,也是其特质的展现。

如牟融所言,他虽然精通老子的五千文,但并不排斥佛教,他认为两者可以共存。他通过对圣贤言语的分析,将儒释道三家的智慧融合在一起。这一态度在后来的历史上得到了更多人的认同和实践。

支道林作为东晋时期的一位僧人,不仅精通佛法,还研究老庄哲学,与士人论玄。他将佛家的理念用于注解《庄子》,开创了思想界内外兼修的先例。

唐代开启了思想交流的大门,不仅儒家与道教相安无事,而且与来自西方的新兴宗教——祆教也能和平共处。著名诗人李白、杜甫等都有着广泛的人文素养,他们作品中融合了多种元素。

宋代推崇三教互补更趋于成熟。当时王阳明的心学即融合了三者的精华,而陆世仪批评的是宋代官方承认并塑造三教合一神像的事实,这反映出当时社会对于不同信仰之间关系处理方式多样化的情况。

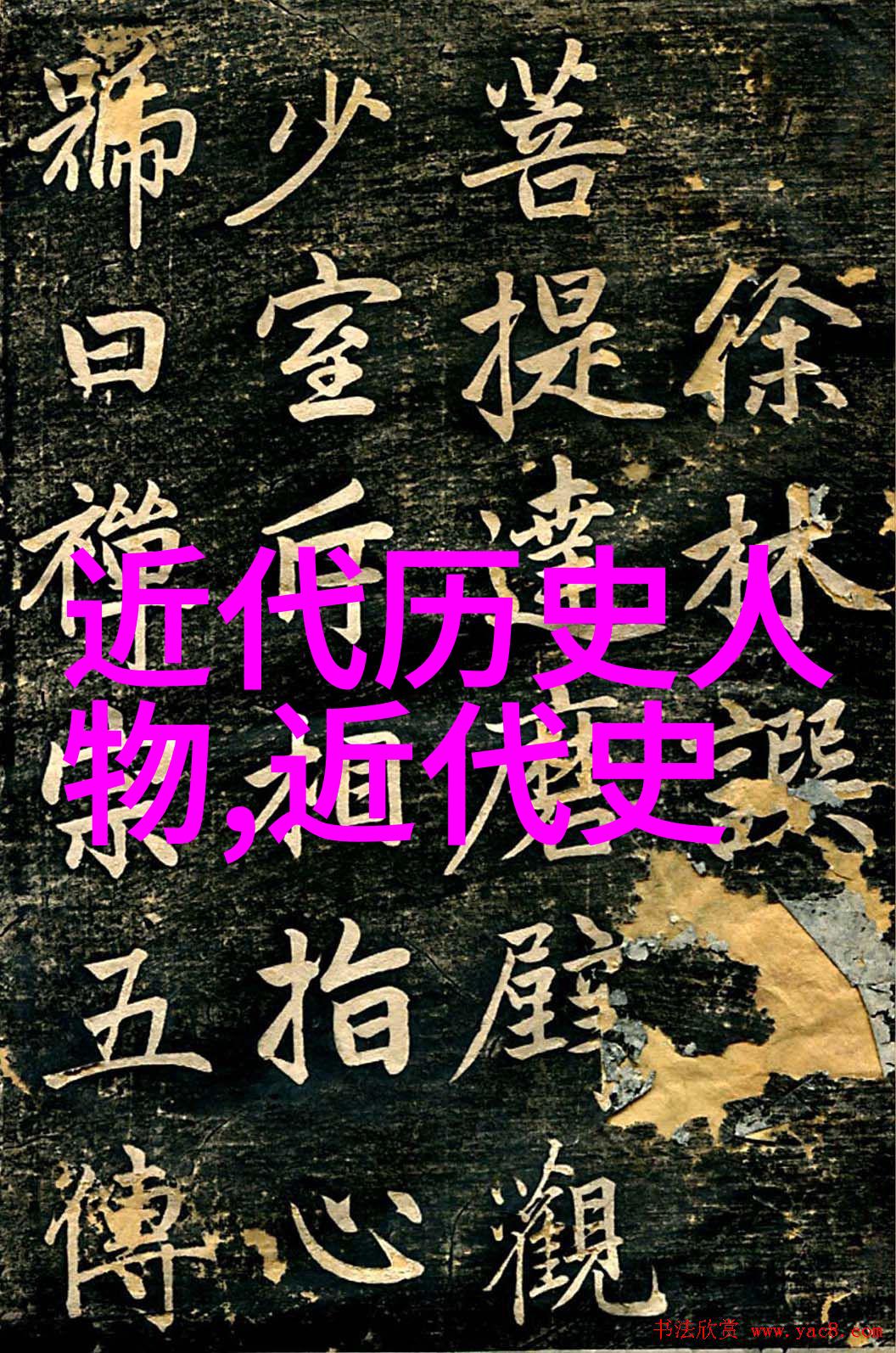

明朝至清朝期间,更是出现了一些极具代表性的例证,如少林寺中的《混元三教九流图赞碑》,这不仅展示了各个宗派之间相互尊重与理解,也体现出了中华民族开放包容且求知若渴的心态。在这个过程中,本土固有的文化体系不断吸收借鉴各种外来元素,最终形成一种独特而丰富的人类精神财富。这场跨越千年的交流,在人类历史上留下了一笔宝贵的情感账户,为我们提供了思考未来发展道路的一份力量。而这一切,都源自那最初的一个小小决定:让不同的声音齐聚一堂,让智慧自由流动,让心灵得到真正的慰藉。