中国古代宗教人物绘画研究 从道教到佛教

在中国悠久的文化历史长河中,宗教艺术尤其是人物绘画,不仅体现了当时社会经济、政治和文化的发展,还展现了人们对宇宙万物本质理解的深刻探索。从道教到佛教,两大宗派都有着独特的人物形象塑造,这些形象不仅反映了各自信仰体系的核心理念,而且在艺术上也有着广泛而深远的影响。

道家思想与绘画

道家的创始人老子提出“无为而治”,强调自然之道,即天地万物皆由一种普遍且不可见的原则所支配。这一哲学思想对于后世艺术创作产生了深远影响。《庄子》、《列子》等文本中的神仙图像,如黄帝、夸父、八仙等,他们常被描绘成超凡脱俗的人物,有时身穿紫衣或青衣,面带微笑,或坐于云端,或行于空中,这些形象既表现出他们超越世俗界限的地位,也传达出了追求自然之美和内心宁静的情怀。

佛家理念与绘画

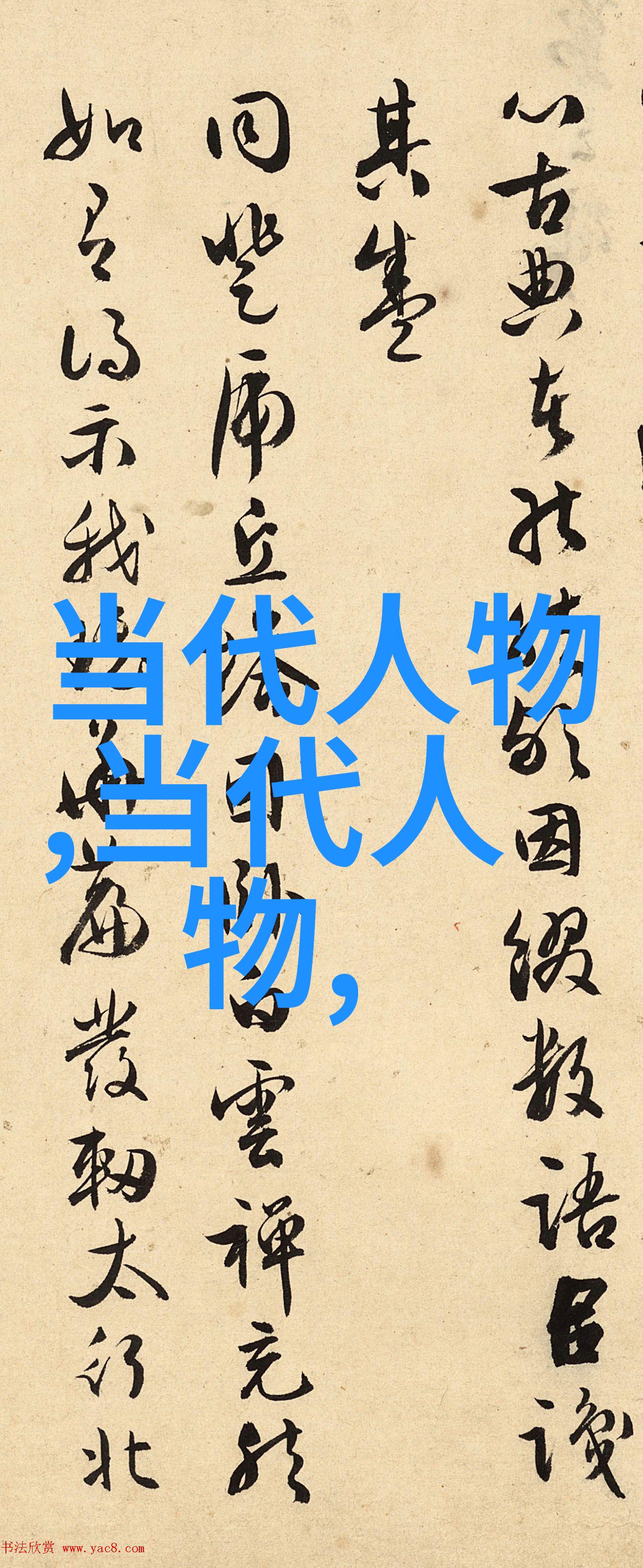

佛教引入中国后,其丰富多彩的人物肖像也逐渐融入中国传统绘画中。如《金刚经》中的观音菩萨,她以慈悲为怀,被描繪成手持莲花座于莲花池旁,是民间众望所归的一位保护者。在山水田园诗歌中出现的人物,如唐代诗人李白,他笔下的游侠风范和自由精神,与山水相得益彰,使他的形象成为文学史上的典型代表,同时也是许多书法家喜爱模仿的手写题材。

宗教学术与审美标准

随着时间的推移,宗教人物在古代人的眼里不再仅是信仰对象,而逐渐演变为审美品味的一部分。这种变化体现在对色彩使用上,更注重的是色彩搭配及布局技巧。而形式上,则更注重线条流畅性,以及笔触细腻,以达到意境渲染之效。这一过程,也标志着从早期简单实用性的宗教学术向更加精致和审美化转变。

交流与融合:不同文化背景下的人物塑造

在交流与融合的大背景下,一些原本属于特定地区或民族的图腾或神话人物,在其他地方被接受并重新塑造。这一过程往往伴随着新的解释、新含义,从而形成了一种跨地域甚至跨文化层面的共通视觉语言。在这样的背景下,我们可以看到不同的民族或者地区如何通过共同接受某个故事来建立联系,并通过这段故事进行互鉴。

后续影响:现代视角下的古籍情感表达

今天,当我们回顾这些历史上的作品时,我们不再只是欣赏它们作为艺术品存在价值,而更多地关注它们背后的情感表达方式及其对我们现代生活情感世界意义。此外,由于科技进步,对这些作品进行复制和保存变得更加容易,使得一个曾经可能只受限于少数知识分子的领域,现在能让全人类都能轻易接触,让我们能够进一步探讨其意义以及它如何帮助我们理解过去同时也启发我们的未来思考方式。

总结来说,无论是在道家还是佛家的领域,每一个时代都是有其独特性格和风貌,但最终汇聚成了中华文明的一个重要组成部分——那些充满智慧、温柔及力量的人类形象,它们就像是穿越千年的桥梁,将过去连接至今,让每一次翻阅成为一次心灵旅行。一旦将目光投向那遥远而又如此亲切的地方,我们便会发现,那些沉睡已久的声音依然清晰可闻,那些被遗忘的情愫仍旧温暖心房。