探秘古代智者孔子的仁政与学术遗产

孔子,字仲尼,春秋末年的人物,被后世尊为“万世师表”。他不仅是中国历史上著名的思想家、教育家,更是儒家学派的创立者。孔子的仁政理念对中华文明有着深远的影响。

教书传道

孔子出身仕途家庭,但他选择了以教书为生。他在鲁国教学30多年,吸收并整合了周朝以前的文化知识,对学生严格要求,用实践检验理论。他的学生遍布各地,有“百校之长”、“三省之宰”的人士,这显示了他高超的教育艺术和广泛的人脉关系。

仁爱思想

孔子的仁爱思想体现在他的《论语》中,他强调“己所不欲,勿施于人”,主张以身作则,以德服人。这一理念使得儒家的伦理道德观成为中国传统文化的一大支柱,为后来的社会稳定和礼仪规范奠定基础。

礼治主义

孔子认为,“民由信;君子由礼。”他提倡通过礼制来维持社会秩序,是典型的礼治主义。他认为通过学习礼节,可以培养人的品质,从而达到政治上的平衡与和谐。

政治理想

尽管没有直接参与政治活动,但孔子的政治理想也非常清晰。他主张君臣相亲,如同父子一般,并且重视国家制度建设。在《论语》中提到:“吾闻诸夫子曰:‘三年无改于父之道,而五年刍狗。’”这说明他对于继承和发展先进文化有着坚定的信念。

学术成就

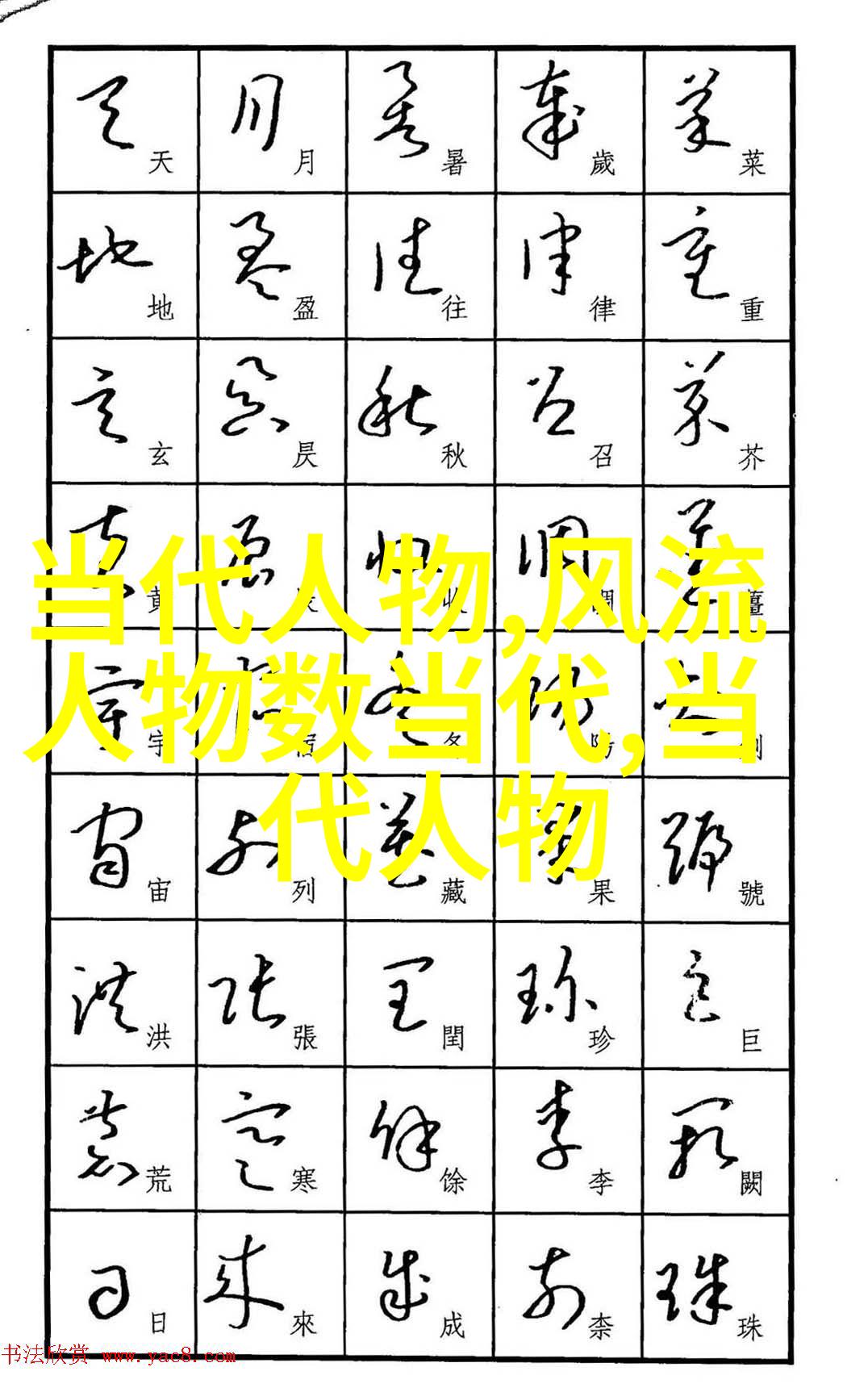

作为一个学者,孔子は对经典文献进行系统性的研究,他将古代文献中的哲学、文学、史事等内容融会贯通,使其更具有普遍性和永恒价值。此外,他还提出了一系列关于语言文字使用规则,即著名的“六艺”,即诗、书、算、乐、三数(律)、易,其中包括今天我们称为汉字读音标准的一部分——声韵规则,对后来的语言文字改革产生了重要影响。

影响力延续

自公元前公元前478年去世至今已逾2500余年,其影响力依然巨大。儒家思想被用作皇权支持下的意识形态工具,在中国封建社会中的官僚制度中占据核心地位。而在海外,也有许多国家受到了他的启发,比如日本、日本众所周知的地位最高的大乘佛教寺庙——京都嵯峨天皇陵旁边就是祭祀记载于唐宋时期流入日本的小仓山神社,该神社供奉的是北齐时期被誉为“东方圣贤”的孟郊,其墓碑上刻有一句著名的话:“生当做人杰,死亦足金石。”这个说法正是受到过往汉族文化尤其是儒家的影响而形成的一个概念,它反映出人们追求高尚生活方式以及对生命意义深刻认识这一点也是来自于古代华夏民族智慧精髓之一部分。

总结来说,中国历史人物介绍50字不能完全捕捉到这样复杂丰富的人物魅力。但通过以上几点,我们可以更加全面地了解到一个伟大的历史人物如何在自己的时代留下浓墨重彩的一笔,同时也对千年的中华文明做出了不可磨灭的贡献。